Le prix du blé en hausse, les tensions ne sont pas prêtes de redescendre. Pourquoi le conflit avec l’Ukraine influence-t-il tellement les prix ?

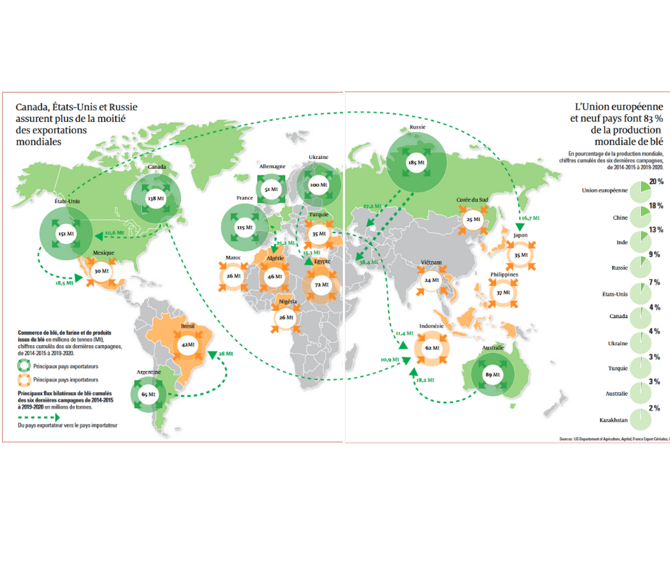

Sébastien Abis interviewé par la Toque l’année dernière dans «Le blé a une hypersensibilité géopolitique» avait déjà expliqué l’enjeu géopolitique du blé. Il est important de comprendre qui sont les grands producteurs et les grands exportateurs dans le monde et les pays dépendants pour comprendre à quel point l’équilibre et le maintien de la paix dans le monde dépend de son commerce.

Carte de la géopolitique du blé, réalisée par Sébastien Abis, pour le numéro anniversaire de La Toque

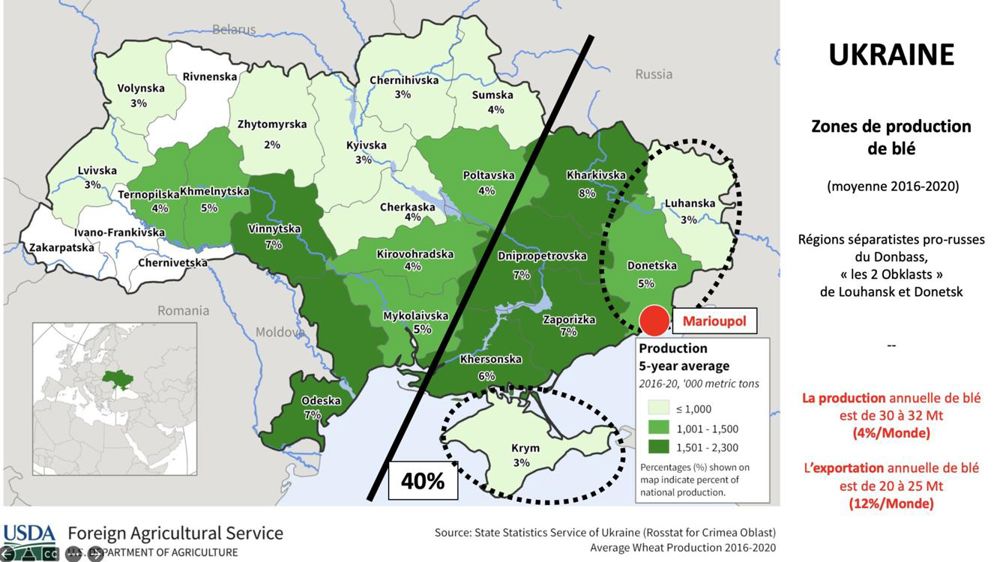

• L’Ukraine, grande exportatrice mondiale de blé, est particulièrement convoitée pour ses terres : c’est 33 millions de tonnes, soit 4% de la production mondiale, et 12% des exportations mondiales. Considérée comme un grenier à blé : «le pays possède les meilleures terres du monde, ce que l’on appelle le «tchernoziom», ces fameuses terres noires aux rendements fabuleux.», selon Pourleco. A 27, l’Europe produit plus mais exporte moins. L’Ukraine est le septième producteur mondial, mais le quatrième exportateur.

• La Russie quant à elle est une super-puissance exportatrice de blé : « 75 à 85 millions de tonnes par an, soit entre 10 et 12 % de la production mondiale. La Russie est le premier exportateur au monde depuis 2016. Elle exporte une tonne sur deux récoltées. Concrètement, cela équivaut à 35-40 millions de tonnes de blé exportées par an, soit de 20 à 23 % du total mondial » explique Sébastien Abis pour les Echos.

La Russie et l’Ukraine représentent le tiers des exportations mondiales de blé.

«Le blé est une arme géopolitique. Après l’armement et le gaz, la Russie a cherché à se reclasser sur la scène internationale» (...) si la Russie envahit l’Ukraine, Moscou contrôlera un tiers du marché international de blé et cela mettra en péril la sécurité alimentaire de nombreux pays» expliquait Sébastien Abis, chercheur à l’Iris et directeur du club Demeter dans l’article de Novaethic.

Si la Russie s’empare de l’Ukraine, cela lui assurerait une hégémonie céréalière : c’est ce qu’explique Thierry Pouch (interviewé par La Toque, l’année dernière ) au micro de France Culture dans l’émission Un blé plus vert : PAC ou pas cap ?.

Cette crise entraîne une inflation des prix : «La tonne de blé tourne autour des 275-280 euros, soit un peu plus de 300 dollars. C’est quasiment un doublement en 18 mois. Donc pour eux (les pays importateures, ndlr), l’addition est salée. Cette hausse des prix du blé peut avoir des coûts budgétaires, des coûts sociaux, des coûts d’équilibres territorial et des coûts logistiques. Les pays importateurs peuvent réagir de deux manières face à l’inévitable contestation : soit par l’inflation sécuritaire, c’est-à- dire une répression des «émeutes de la faim», soit par l’inflation budgétaire en gonflant les budgets de subventions pour calmer les tensions. Mais les compteurs budgétaires explosent.» expliquait Sébastien Abis dans l’article des Echos.

Sébastien Abis a dressé une carte de l’Ukraine au prisme des enjeux liés au blé :

Carte créée par Sébastien Abis

Sébastien Abis a également donné une interview pour Terre-Net qui revient sur les risques de fragilité mondiale que pourrait engendrer la crise entre Russie et Ukraine, en particulier vis-à-vis des pays dépendants des importations et qui pourront peut-être ne plus pouvoir acheter du blé si les prix restent si élevés.

« Les marchés réagissent à une myriade de facteurs comme le climat, des problématiques logistiques ou des annonces politiques, mais là on a un épisode géopolitique majeur qui montre que, parfois, les prix des produits agricoles peuvent réagir fortement pour des raisons non agricoles. Le marché était déjà très nerveux à cause de la crise sanitaire, qui a intensifié les problématiques agricoles et alimentaires au niveau mondial. Certains pays ont fait des stocks, le prix de l’énergie et du fret a augmenté, ce qui a conduit à des prix très élevés. Aujourd’hui, le contexte géopolitique exacerbe une tension structurelle.» rapporte Libération.

A vision plus lointaine et élargie, avec le réchauffement climatique, il s’agit de prendre en compte que la Russie ne sera pas perdante : toute la frange Sud de la Sibérie, à l’horizon 2100, c’est près d’un milliard de tonnes de grains (dont le blé mais pas que) (aujourd’hui c’est 2,6 à 2,7 milliards à l’échelle mondiale).

A horizon 2050, d’autres enjeux entrent en ligne de compte à l’échelle Européenne et viennent s’ajouter à la fragilité des équilibres, dont celui de la transition écologique. Il faut réussir à garantir des rendements et de meilleure qualité. Le Green New Deal (baisse des engrais, des phytosanitaires, plus de surfaces en agriculture biologique pour atteindre la neutralité carbone) appelle à une transition dans les pratiques de culture avec un risque de baisse de production.

Consultez également l’article de Libération qui aborde les conséquences à court de terme de la situation avec l’Ukraine, en expliquant pourquoi les stocks ukrainiens joue sur la réaction nerveuse des marchés et les conséquences concrète de cette hausse des prix :

« Quelles sont les conséquences concrètes de cette hausse des prix ? Faut-il s’inquiéter pour la sécurité alimentaire mondiale ?En France, les éleveurs risquent d’être affectés à cause du prix du maïs et du tournesol utilisés pour l’alimentation animale. Il y a aussi un sujet avec les engrais [qui sont fabriqués à base de gaz]. En Europe, on importe un quart des engrais de la Russie. Pour le consommateur, ça va être une question d’arbitrage. Est-ce que ces prix vont être répercutés ? Le prix du blé va surtout avoir des conséquences sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. Ces pays sont dans une hyperdépendance céréalière. L’Egypte est le premier acheteur de blé mondial : 80 % de ses importations viennent d’Ukraine et de Russie. Mécaniquement, si le prix du pain augmente cela entraîne un stress alimentaire. Ces pays n’ont pas la sécurité alimentaire qu’on a en Europe. Mais on peut imaginer que la Russie veuille satisfaire ses clients, car l’alimentation est aussi une arme de paix.»

Vous pouvez également suivre Sébastien Abis sur LinkedIn.

-1000x562.png)